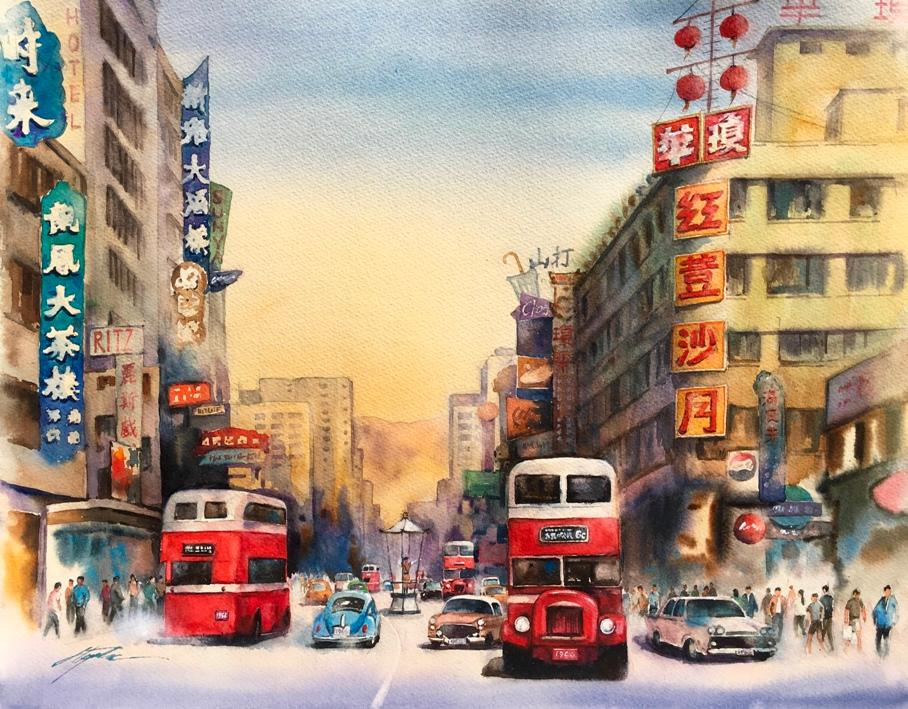

【明報專訊】在音樂發燒友邵頌雄新作的書腰,以斗大字體寫上「古典音樂,就是當年的流行曲」。我想其中的關鍵詞不在「流行」而是「當年」,透露着點點美人遲暮的欷歔。當流行天后Taylor Swift以一支結他風靡全世界,一眾歌劇聲樂家的叫座力卻難以望其項背;古典音樂會的嚴肅與公式化,似乎使其愈發走向邊緣,愈發成為小眾的保守愛好。在今年敝校音樂學院舉辦Buster Keaton默片音樂會前,院長在開場白中不無感嘆,這類為喜劇電影伴奏的音樂節目,很可能是極少數古典音樂表演中能容許觀眾發笑和飲食的場合。面對無數秘而不宣的觀賞規矩,還有巨大距離感與身體規訓之下,樂趣和體驗顯得奢侈。我感到好奇的是音樂會規範與它們的產地,它們帶來的社會與政治影響。拍手與否,既是教養與修為,也是文化史與音樂社會批判的大哉問。