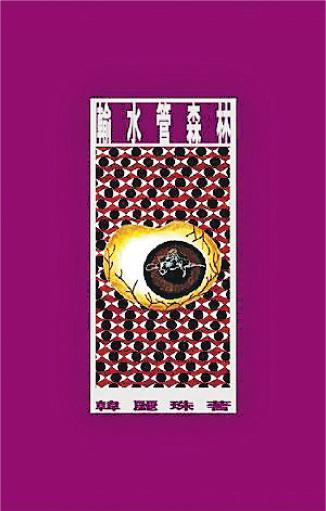

【明報專訊】編按:韓麗珠為香港作家,十四歲開始於報刊發表作品,一九九八年出版第一本小說集《輸水管森林》,其後著作不斷,亦屢獲文學獎項,近年數部作品更被改編為劇場作品,對文學跨界呈現與探索作出了重大嘗試。其作品別具風格,多透過怪異的視角觀看世界,所描述的既令人感到陌生,又叫人從中找到對世界的呼應。對這位備受關注的職業作家,本版與她做了一次較深入的訪問,並邀她提供可體驗其寫作風格的新作〈K的名字〉,豐富專題,以饗讀者。

問:在你的生命中,貓和文字都不可或缺,兩者有什麼連繫、交集、碰撞?

韓麗珠(以下簡稱「韓」):我一直以為貓是很高竇,但領養的第一隻貓灰灰是幼貓,牠很親我,連我進入房間換衣服牠也會在撒嬌和慘叫,完全和我理念中所認識的貓不同,最初覺得有點煩,後來發展成很喜歡牠、不捨得牠,牠患上了貓腹膜炎很快便離開了。有人說第一隻寵物過世後,會因難過而不再養,但我剛好相反,因為灰灰的離去在我心中留下一道空隙,既然我已經懂得照顧牠們,便去領養一些被遺棄的貓,牠們便不會這麼可憐,我也不會這麼慘,所以領養了一對。其中一隻是藍莓,灰色很胖的那隻,牠像朋友一樣會陪我寫作,是很大的紙鎮。牠們是一些很安靜的存在,表面上冷漠,其實很深情。後來我搬了出來,沒有和藍莓生活,知道牠一直耿耿於懷。

現在養的白果只有一隻眼睛,本是衙前圍村的街貓,後來政府重建把村封了,義工擔心村裏的貓會餓死便救了出來。香港是整潔的城市,不太歡迎流浪貓狗,沒有很多地方會善待牠們。我回想起一些處境,社會是為人類而設的,灰灰患上貓腹膜炎,我不介意花很多錢去醫治,但根本沒有一種藥是治療這種貓才有的病,因為沒有人會花錢做醫學研究,研究貓的絕症。動物在社會是弱勢的存在,寵物和街貓只是處於不同程度的弱勢,當時我是和灰灰都感受到作為弱勢的無奈,即使有錢,也無法扭轉牠生存的狀態。養貓之後我便有這樣的思考和對弱勢的關注。貓會被寵愛,街市的雞、豬不會被寵愛,曱甴也不會被寵愛,但我知道牠們有自己的靈魂。寫作是和萬物的連結,養貓令我與另一種生物連結,做了很深的聯繫。

問:沙士後你辭去了全職,一邊做兼職、一邊寫作,那時候的生活是怎樣的?當中的過程會否給予自己很大壓力?

韓:我記得當年做了四五年記者和編輯,到了二○○三年,當時香港很荒涼,每日有很多人過世。我的工作忙、工時長,雖然報道很多跟社會相關的事,其實是抽離的,因為這些工作必須在齒輪上運作。在沙士之後,便辭去了工作寫我的第二本小說,這是一顆種子。比較幸運的是我得了台灣的聯合文學獎,之後朋友建議我去教寫作班,直到現在。

這段生活的主題是「如何誠實地做自己」,這是多年來的一個主題。當時兼職的收入不多,還未找到教班的路向,對寫作的身份不太確定,如果跟別人說我是作家,他們便會猜想我在寫愛情小說或科幻小說。過程中我不斷問自己究竟是誰?為何要在乎他人的眼光?這都是因為不確定的定位。最初是迷惘的,沒有信心,有一年我立了一個願,要更加堅定地做自己。有的人一生出來就是要做音樂,有的人就是要做家庭主婦,做你擅長的事,不要去「扮」。我接受了我就是寫作的人,喜歡教班便去教班,感覺很實在,到了現在宇宙給我的供應,不論是金錢上或其他方面都是充足的。

問:你在大學教寫作班,當中有什麼側重點,是培養學生興趣還是傳授寫作技巧?

韓:最初不知道如何去教,我本身不習慣對着一群人說話,由二○○五年至二○○九年都是側重於技巧。二○○九年開始寫《縫身》,我很投入,有一段時間睡不着,一直想着小說,身體開始變差。到了寫《離心帶》時,長了很多濕疹和有點抑鬱,覺得自己的身體不太妥當,那時開始思考身體和寫作的關係,寫作究竟是怎麼的一回事?之前教班是有點茫然,知道要去做這件事情,卻捉不到教班和自己的關係。自身體出現狀況,我重新思考這問題,寫作給予我什麼東西呢?所以當時教班,便以一些活動或寫作練習去呈現或創造類似的思考和氛圍,自此也喜歡上教寫作班。

寫作,是無可避免會面對自己的黑暗面,就像榮格所說的「人的陰影」,如果寫作迴避了這東西,或寫作班迴避了自己是誰,便不太完整,所以我想了一個課程,名為「好好生活寫作坊」,當中會有呼吸練習、短時間冥想、身體伸展活動,有時會叫同學在家中煮一些食物帶回來,這些活動最終都是通往寫作。寫作不是很多技巧堆疊,或寫的時候才去想,而是生活中如何好好跟別人相處、如何好好地喝一杯水、吃一碗飯,都是一些很微小的細節。自此改變了寫作班的模式,後來不斷改良,變成中文大學本科的寫作訓練和現在的文藝創作,多年來慢慢演變,但都是圍繞「好好生活寫作坊」的核心——不斷探索自己和外界的關係。首先要探索自己和寫作的關係,然後是與身邊的人、與家庭的關係,再擴展到整個世界、社會,以及城市、土地的關係,這種連結十分重要。

問:《雙城辭典》是你與謝曉虹的共同創作,本是《字花》欄目一題兩寫,有着唱和的情懷,當時為何有這種形式的創作?

韓:我覺得那是和她的一種對話,如果我們不是好朋友,就不會有這種形式的創造。最初是兩人的對話,大家都會為了一些很傻的事情一起笑,例如談唇瘡,便笑了很久,然後我們因這些名詞想到了不同的故事,最初不是要寫小說,只是電郵上與對方開玩笑,但是一個人在放鬆時是最有創意的,我們在笑話中發現一些可以寫成小說的東西。她提議從一些名詞作題目,以說笑的方式輕鬆地寫一些小說,所以《雙城辭典》中有很多瘋狂的事,當然寫到最後是有點沉重。

問:當年受邀請到美國參與愛荷華大學國際寫作計劃,這段經歷帶給你什麼回憶,對創作有什麼啟發?

韓:由聶華苓老師那個時代開始,每一年都會舉辦愛荷華大學國際寫作計劃,最初只有七八個國家參與,那時計劃的時間較長,為期半年或一整年。他們說冬天的愛荷華像一個死寂的城市,天氣寒冷,路上找不到一個人。我去的時候是八月底,夏天將盡進入秋天,是最美的時節。寫作計劃只有三個半月,三十八位作家聚集一起,除了平時寫作外,每個禮拜都會舉辦活動,每個禮拜會輪流由幾個作家到圖書館分享一些特定的題目,例如翻譯及性別等。我們也要在大學講課,通常都會講述自己的國家的文學、寫作及文化。

去之前我沒有想過,語言的問題會令我有這麼多的思考。當時我的名牌和作家資料的表格上,在「地區」一欄不是寫香港,而是寫中國,名單上也一樣。我沒有跟大會講,明白他們不能區別兩者,可能他們覺得這個細小的地方是中國的一部分。在整個註冊的過程中我不斷在想,內心有很多掙扎,發覺這件美國人不以為然的事情,對我來說十分重要,重要程度比我想像的更加多。事情引起我對語言的思考,就是我寫的中文,跟台灣、大陸的中文有何不同呢?他們的口語是很接近書寫的語言,但我們口說廣東話,書寫的卻是書面語,語言的輸出不同,香港人的文字在質感上跟大陸、台灣有着細緻的差別。我們用作思考的語言並非由普通話主導,也不是單純用廣東話;而是不時受英文文法結構等多元因素影響。從口中、到內心、到手中,是一段很大的距離,我必須將腦中蘊含的混亂和不同的聲音語言翻譯成書面語,好像每一句句子都是一次重新創造,這是我在愛荷華時對文字的思考。

問:《輸水管森林》以香港舊式大廈為場景,有着明顯的象徵性。及後作品如《縫身》、《離心帶》等也有着強烈的本土性,像在挖掘香港內在的本質,你創作時是否懷着香港的情結和社會責任?

韓:作者寫出來的文字跟土地很相關,如米蘭昆德拉雖流亡在外,但寫的仍是捷克共產主義的時代,人與土地沒辦法完全分開。近幾年社會很動盪,很多朋友都覺得要離開,但我認為不可離開,就算離開也是短期,因為人和土地有着聯繫,即使走了自己也會不完整。二○○九年我開始使用「面書」,原因是我想知道不同的聲音,網路上有一些獨立媒體會報道主流媒體不會報道的事,我想收集不同聲音,然後思考作為一個作家,可以如何對待社會的狀況。

直到我寫《空臉》時,發生了很多事,包括反國教、雨傘運動,一直到最近議員被取消資格,我和身邊的朋友都會關心這土地,很想用語言去理解社會事件,我覺得很震盪,現在我們還未離開那種震盪,我們身處一個變化很快的城市,像一個滾動的球,而我們是球上的螞蟻,還未搞清楚是怎樣的狀況。文學小說,寫得很慢,讀得很慢,所以很適合一些沉澱。行動可以很快、叫一個口號可以很簡單,但這個行動、這個政策,或者一個口號的背後,其實要有大量的思考,這些思考是在文學當中。

(訪問及整理者為本版特約記者。)

■韓麗珠簡介

一九七八年生,香港城市大學翻譯及語言學系畢業,嶺南大學文化研究碩士。著有《空臉》、《失去洞穴》、《離心帶》、《縫身》、《灰花》、《風箏家族》、《輸水管森林》、《寧靜的獸》及《Hard Copies》(合集)。曾獲香港書獎、二○○八中國時報開卷好書獎.十大好書(中文創作)、香港中文文學雙年獎小說組推薦獎、第二十屆聯合文學小說新人獎中篇小說首獎。長篇小說《灰花》獲第三屆紅樓夢文學獎推薦獎。